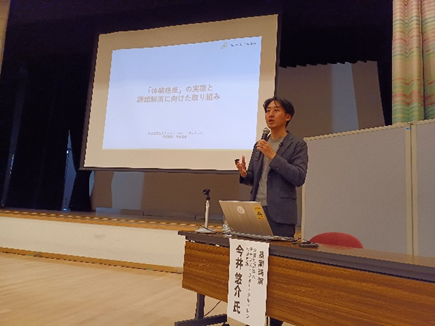

開催報告「体験格差の現実と未来、機会の不平等を乗り越える。」今井悠介さん講演会

第1部・第2部

北海道NPOファンドは、休眠預金等活用法事業として「地方における学習・能力向上機会の拡充による選択格差の解消~小中を通じた「なりたい自分」の選択視野を広げる地域教育」を2022年から25年まで実施しています。それに関連して、公益社団法人チャンス・フォー・チルドレン代表理事の今井悠介氏を講師にお迎えして講演会「体験格差の現実と未来、機会の不平等を乗り越える」を開催しました(協力・公益社団法人チャンス・フォー・チルドレン、後援・北海道、札幌市)。オンラインあわせておよそ80人の方が参加しました。基調講演で今井さんは、体験を阻害する理由や、現在チャンス・フォー・チルドレンが進めている「ハロカルプロジェクト」における体験格差解消のための取り組みをお話しいただき、実態調査や体験費用の補助と活動のコーディネート、体験の内容に関わる指針づくり、公共施設の維持と活用などの重要性を指摘したうえで「多様な体験の場が市民の手で生まれ続けるエコシステムづくりが大切」と締めくくりました。

パネルディスカッションでは、今井さんと、この助成事業の実行団体でもある(株)コエルワの代表取締役CEO・阿曽沼陽登さんと、ハロカルを北海道で実践しているNPO法人こども共育サポートセンター代表理事の長江孝さん、そして、当ファンドの助成事業で評価アドバイザーをお願いしている、NPO法人ソーシャルバリュージャパンの小島亜弥さんを加えて、それぞれの実践を踏まえて体験格差について議論しました。

左から(公社)チャンス・フォー・チルドレン 代表理事 今井悠介氏

(株)コエルワ 代表取締役CEO 阿曽沼陽登氏

NPO法人子ども共育サポートセンター 代表理事 長江孝氏

NPO法人ソーシャル・バリュー・ジャパン 小島亜弥氏

■コエルワと、こども共育サポートセンターの活動紹介について

・対処しなければならない格差と「尊重するべき違い」を意識したり、どんな社会のあり方を目指すのかが大事

・こどもたちの体験にとって、うれいいとかくやしいとか感じたことを誰かに話したりということによる感情の共有という側面、感情を受け止めてくれるような体験が大事。

・単なる体験だけでなく、一緒に共有するという一連のプロセス

・非日常的体験にも地域格差があるのかも、都会では非日常がたくさんある。

・大人の無関心が気になっていたのでハロカルホリデーでは、地域の人の力を活かしてこどもの体験機会を提供することを意識している

■当事業の評価アドバイザー小島氏からの質問:経験と体験は違うと聞く。心や体に残っていくのが体験。体験活動によって、こどもや大人にどんな変化が起きるといいと思いますか?

・仲間に認められたり、自分に自信を持っていくことではないか

・大事にしているのは、多様さ多元性を前提とすること。これであるとはいいにくい、自己肯定感ですとはいいにくい。それもあり調査するときには、こどもの変化は広くとるようにしている。あまり話をしなかった子が、管理者的でない音楽教室の先生と出会って、自分から伴奏を名乗り出たというケースがあった。親に聞くと、その子の大人への見方と接し方が変わったという。

・無駄に思えることを後押しすることも大事だと思う。「やりたいと思っていたけど実際やってみると違いました」という子がいた。「違いました」というのを僕らに言ってくれたことが嬉しかった。効果があることをだけでなく「これは自分には合わないな」という体験もある。

・僕らの活動は余暇とか遊びをつくっていくことでもあるから、何かのためにこれをするというだけだと大切なことを失ってしまうおそれがある。性格特性に応じた選択を提供できるかという考え方でいる。

■北海道の体験格差解消のために

・多くの人が関わるような多様な体験の場をつくること

・一つのやり方はないが、地域の人たちとの関係性を重視している。外から関わると地域の欠点を指摘しがちだが、一生懸命やっている人たちや地域の文化とかそういうものをリスペクトすることが大事。

・こども中心と言われるが、裏返しに、こどもを消費者にしないということ。大人もこどももまじりあって、サービスとしての体験ではなく、大人もこども一緒につくりあげるような体験が大事。

■会場からの質問:体験を提供するときに、本当にこどものやりたいことになっているのだろうか、ありがた迷惑なことってないだろうか?そうならないように工夫していることはありますか?

・こどもの成長にとっては「やりたくない」と意思表示するのも必要なこと、それができる環境が大事。

・一緒に遊ぶことで、こどものやりたいこと、指向が見えてくると思っている。こどもとの関係性をどうつくるかも大事になってくる。

講演会の様子はyoutubeで公開中です。基調講演とディスカッションを収録しています。ぜひご視聴ください。

https://www.youtube.com/watch?v=pxM1PaaN414

(第1部第2部報告・北海道NPOファンド高山)

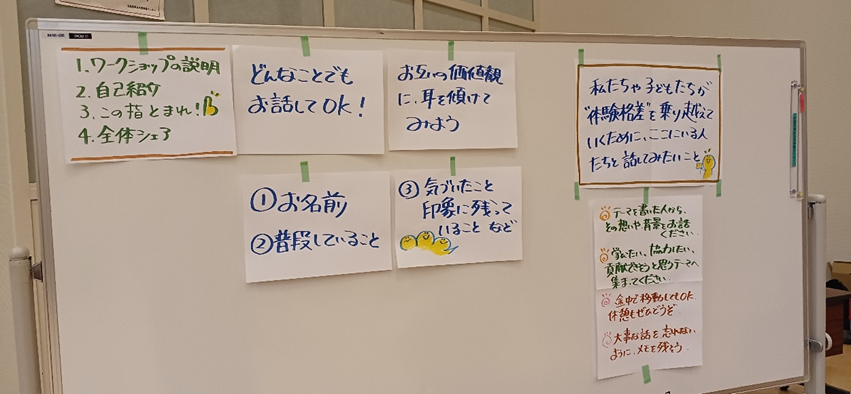

第3部 ワークショップ報告書

パネルディスカッションのあとの第3部では、会場参加のみなさんと体験格差に関係するテーマを出し合ってグループで話し合いました。PDF版

■開催概要

開催日:2024年12月9日(月)15:00から16:00

場所:札幌エルプラザ大ホール 3階

参加人数:約35名

本ワークショップでは、「体験格差」のテーマで講演会開催が初めてであった。

参加者自身が具体的にどのような部分で体験格差を感じ、どのような点に関心があるのかが把握しきれていないため、この指とまれ方式(テーマ出しをして集う)でワークショップを開催した。

開催結果

1. 参加者から出たテーマ(順不同)

① 大人はどう変わったらいい?

② 公共(パブリック)の役割とは?

③ お父さんもお母さんもハッピーになれる体験の場づくり

④ 子どもの体験格差により選択肢が思い浮かばない環境の打破

(やりたいことが思いつくことが当たり前ではない)

⑤ あそびと余白

2. 各テーマから出た意見など(記録の範囲内)

テーマ ①大人はどう変わったらいい?

話してみてわかったこと・大切なこと グレーな領域で起きることに価値があるかもしれない

NEXTステップ

やってみたくなったこと

残しておきたくなった言葉やメモ ・なんか揃えにいく必要はなさそう

・大人、子どもで分けなくても良さそう

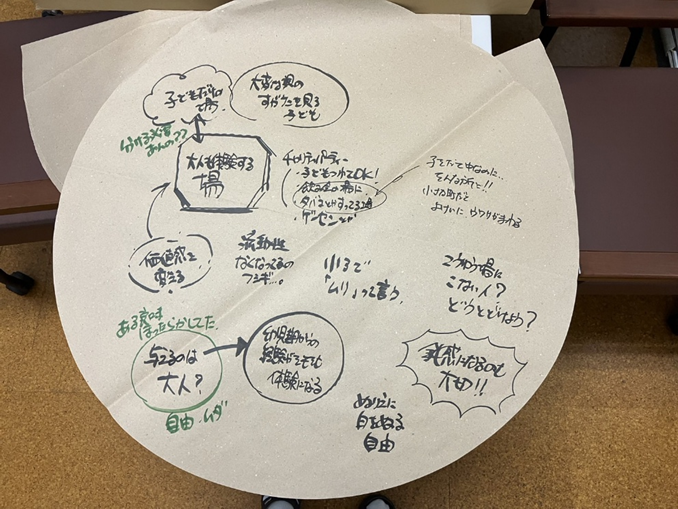

■えんたくん記録

【与えるのは大人?】

・ある意味ほったらかしてた

・自由・無駄

・幼児期からの経験がそもそも体験になる

【大人も体験する場】

・価値観を変える

・子どもだけの場、分ける意味あるの?

・大変な親の姿を見る子ども

【チャリティーパーティー】

・子ども連れてOK

・飲み会の場に

・タバコとか吸ってる場→子育て中だけどそんなところに!小さな町だと余計に噂が回る

・ゲーセン

・流動性無くなっているの不思議

・小3で「ムリ」っていう

・こういう場に来ない人、どう届けよう?

・鈍感になるのも大切

・ぬりえに白を塗る自由

テーマ ②公共(パブリック)の役割とは?

話してみてわかったこと・大切なこと ・いろいろな立場の方々が集まり、話をする中で「スモールステップ(日頃の何気ない事)や何もしなくてもよいこと」が保障される

・人、場、機会が大切

NEXTステップ

やってみたくなったこと

残しておきたくなった言葉やメモ ・バウチャー制度(仕組み)と選択肢

・子どもも大人もいろいろな方々が通う場

・新しい制度に対して、これまでの施設、施策がなくなる傾向

・「子どもの権利」余暇、遊ぶ、子どもの意見を聴く、なにもしなくてよい

・体験格差⇔教育●●(課題は一緒)

テーマ ③お父さんもお母さんもハッピーになれる体験の場づくり

話してみてわかったこと・大切なこと ・父母が子育てで大変そう

・転勤族の母は札幌の雪が初めての中子育て

・スウェーデンでは良い母ではなく機嫌のいい母が大切

・親がキャンプできない

・0、1歳が自然の中に行けていない

NEXTステップ

やってみたくなったこと ・親子自然体験

・母子キャンプ

・公園→体験施設→家庭でキャンプ

残しておきたくなった言葉やメモ

■えんたくん記録

・冬遊びの人口

・身近な体験

・公園の使い方

・良いお母さんより機嫌のよいお母さん

・自分のスキルだけでできるのがキャンプ

・母子キャンプをぜひ!(ハードルを低くしたい)

・お母さんが独立しないためのハロカル

・親子でできる体験活動

テーマ ④子どもの体験格差により選択肢が思い浮かばない環境の打破(やりたいことが思いつくことが当たり前ではない)

話してみてわかったこと・大切なこと ・多様な経験、体験

・感情が動く

・周囲が準備

・主体

・周囲や大人が準備しても良い

・子どもはいやだったら反発する

・友達や人との関係により選択

テーマ ⑤あそびと余白

話してみてわかったこと・大切なこと ・親の伴走

・自分の選択(放課後にフリータイムがあることなど)

・お母さんお父さん(シングルもある)の遊びの捉え方の差

・フィールドがあってフリーな遊びがgood!(山へ行く)

→なんの効果があるのか?数値ではない?

・遊びと余白

→プラン通りの発見もあるけどセレンディピティ

NEXTステップ

やってみたくなったこと

・地域ぐるみ:地区の大人に子どもさんに関わっていただく、専門家でなくてもOK(MIXする)、子ども先生もgood!

・私もできそう!→垣根を低くする

(第3部報告・北海道NPOファンド遠藤)

地方における学習・能力向上機会の拡充による選択格差の解消~小中を通じた「なりたい自分」の選択視野を広げる地域教育

北海道NPOファンド・2021年度休眠預金等活用法に基づく資金分配事業

北のNPO基金の概要~寄付で市民活動を応援したり、基金をつくって助成を行うことができます。

北海道NPOファンドのNPO助成は、みなさまからの寄付を原資にしています。また20万円以上のご寄付で、ご自身のお考えを活かした基金を設立して助成事業を行うことができます。お気軽にお問合せください。

ご協力をお願いします

「ハンドくんファンド」は「北のNPO基金」の運営に活用させていただく基金です。運営管理経費、広報、報告会開催などに活用いたします。Yahoo!ネット募金からもご寄付が可能です(PAYPAY、Vポイントが使えます)。